| ACTUALITÉS |

RELATIONS INTERNATIONALES

N°201 – 1974-2024. L’histoire des relations internationales contemporaines. Une discipline en transition.

Lancée en 1974 à l’initiative des professeurs Jean-Baptiste Duroselle (Paris) et Jacques Freymond (Genève), Relations internationales est l’un des seuls périodiques francophones d’histoire des relations internationales. Fidèle à ses origines franco-suisses, la revue est aujourd’hui parrainée par l’Institut d’histoire des relations internationales contemporaines ( IHRIC ), l’Institut de hautes études internationales et du développement ( IHEID ) de Genève, et l’Institut Pierre Renouvin (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Ses rédacteurs sont des historiens universitaires qui enseignent l’histoire internationale et dirigent des centres de recherche dans les universités françaises, suisses et étrangères, des doctorants et des chercheurs confirmés. Des personnalités du monde international lui apportent la contribution de leur témoignage et de leur expérience sur le sujet traité. Elle présente des études de cas concrets, fondées sur les sources les plus vastes, notamment les archives à mesure de leur ouverture aux chercheurs, mais aussi des articles théoriques et des notes de lecture sur des ouvrages scientifiques importants. Elle s’inscrit dans le sillage de l’école historique française, fondée par le doyen Pierre Renouvin qui, au-delà de l’action des « décideurs » et des États, cherche à expliquer les relations internationales par les « forces profondes ». Libres de leurs convictions, ses rédacteurs analysent les motivations des rapports entre États, entre groupes multinationaux ou transnationaux et en recherchent les causes économiques, psychologiques, idéologiques, culturelles, stratégiques et politiques.

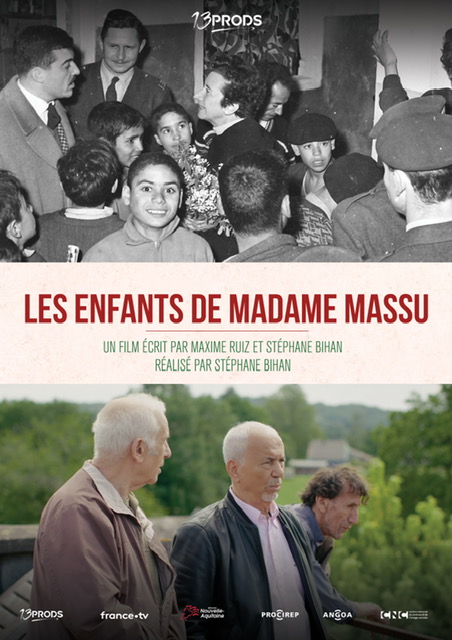

LES ENFANTS DE MADAME MASSU

Documentaire réalisé par Stéphane Bihan (13 Prods / France Télévisions, 2024) ; diffusé le 20 mars 2025 à 22h55 sur France 3 Aquitaine et disponible jusqu’au 20 mars 2026 sur france.tv

Conseiller historique : Yves Denéchère

Ce film raconte l’histoire hors du commun d’enfants pris dans le tourbillon de l’Histoire. Recueillis et rapatriés en France par Suzanne Massu, la femme du célèbre Général, des petits Algériens, enfants de la guerre,ont dû tout abandonner pour devenir de « vrais Français ». Des ruelles de la Casbah aux vallées du Béarn, Daniel, Francis, Frédéric nous dévoilent leurs histoires. Enfants de là-bas, adultes d’ici, comment ont-ils construit leurs vies en France ? Qu’ont-ils transmis à leurs enfants ? Que penser aujourd’hui de l’action de Suzanne Massu ?

THE PARIS PEACE CONFERENCE OF 1919

THE CHALLENGE OF A NEW WORLD ORDER

Edited by Laurence Badel, Eckart Conze, and Axel Dröber, 2024

For more than a century, the Paris Peace Conference of 1919 has remained an object of historical scrutiny. As an attempt to consolidate peace in the wake of World War I and to prevent future conflict, it was instrumental in shaping political and social dynamics both nationally and internationally. Yet, in spite of its implications for global conflict, little consideration has been given to the way the Paris Peace Conference constructed a new global order. In this illuminating and geographically wide-ranging reassessment, The Paris Peace Conference of 1919 reconsiders how this watershed event, its diplomatic negotiations and the peace treaties themselves gave rise to new dynamics of global power and politics. In doing so it highlights the way in which the forces of nationality and imperiality interacted with, and were reshaped by, the peace.

Laurence Badel is Professor of Contemporary History and International Relations at Paris 1 Panthéon-Sorbonne University. A specialist of European diplomatic practices, her research focus is two-pronged: the history of women in diplomacy and international relations and the history of diplomatic capitals. Her most recent publications are Écrire l’histoire des relations internationales. Genèses, concepts, perspectives XVIIIe-XXIesiècle (Armand Colin, 2024) and Diplomaties européennes: XIXe-XXIe siècle (Presses de Sciences Po, 2021), which won the Institut de France’s 2022 Prix Edouard Bonnefous.

Eckart Conze is Professor of Modern and Contemporary History and Co-Director of the International Research and Documentation Centre for War Crimes Trials (ICWC) at the University of Marburg (Germany). He has held visiting professorships at the Universities of Toronto, Cambridge, Bologna, Utrecht and Jerusalem. Among his book publications is Die große Illusion. Versailles 1919 und die Neuordnung der Welt (Siedler, 2018).

Axel Dröber is lecturer at Sorbonne Université. He studies nineteenth and twentieth-century Western European history, with a focus on the history of public security and the state monopoly on violence in post-revolutionary Europe. He published a book-length study on the National Guard during the Restoration and the July Monarchy in France (Nation, Militär und Gesellschaft, HeiUP,2022) and is currently working on the topic of migration and citizenship after the First World War.

ECRIRE L’HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES

Genèses, concepts, perspectives. XVIIIe-XXIe siècle

De Laurence Badel

Ed. Armand Colin, 2024

Au carrefour du droit international, de l’histoire des traités et des sciences de l’État, l’histoire des relations internationales contemporaines s’est ouverte depuis les années 1980 à des perspectives transnationales et mondiales. Elle se définit aujourd’hui comme l’étude de l’internationalisation et de l’institutionnalisation des processus transnationaux affectant les individus, les groupes et les espaces.

Fondé sur une approche comparée des historiographies occidentales et sur la redécouverte de textes méconnus, ce livre contribue à un dialogue pluridisciplinaire et élargi à d’autres régions du monde sur les transformations des relations internationales.

Cette synthèse ambitieuse et inédite propose aux étudiants de licence une histoire claire du développement de la discipline et offre aux étudiants de master ou aux doctorants des orientations de recherche autour des acteurs, des lieux et des espaces, des catégories et des mots, qui ont jalonné ses restructurations.

HISTOIRE DE LA SECURITE EUROPEENNE DEPUIS 1945

De la guerre froide à la guerre en Ukraine

De Nicolas Badalassi

Ed. Armand Colin, 2024

Avec la déstabilisation du Moyen-Orient, la crise migratoire, les attentats terroristes, le retour de la menace russe, le Brexit ou encore l’élection de Donald Trump, la décennie 2010 a semblé redéfinir les contours de la sécurité européenne, en rappelant combien celle-ci reposait sur un fragile équilibre élaboré progressivement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

C’est sur l’émergence et le développement des principes, des acteurs et des outils de cette sécurité qu’entend revenir cet ouvrage. L’objectif de cette synthèse est d’inscrire dans le temps long les mécanismes qui président aux paramètres de la sécurité des Européens, en insistant sur les ruptures et continuités de la période qui s’étend de 1945 à nos jours, qu’il s’agisse du rôle de l’OTAN et des États-Unis, de celui de l’URSS et de la Russie, des enjeux de la dissuasion nucléaire, des négociations de désarmement et de sécurité collective, des aléas de la politique européenne de défense, de la lutte contre le terrorisme ou de la dépendance énergétique aux régions extra-européennes.

En livrant une analyse à la fois thématique et chronologique de ces questions, cet ouvrage souhaite fournir les clés de compréhension d’un enjeu majeur des relations internationales qui, avec le début de la guerre en Ukraine, s’inscrit dans une dramatique actualité.

ENFANTS EURASIENS D’INDOCHINE AUX VENTS DE LA DECOLONISATION

De Yves Denéchère

Ed. Peter Lang, 2024

Grâce au croisement des archives avec de nombreuses sources orales et une enquête par questionnaire, ce livre reconstruit historiquement l’expérience d’acculturation et de construction subjective des Eurasiens et des Eurasiennes tout au long de leur vie. Le 70e anniversaire de la n de la présence française en Indochine est l’occasion de sortir de l’ombre un pan méconnu de l’histoire coloniale et postcoloniale de la France.

HISTOIRE MONDIALE DES RELATIONS INTERNATIONALES

De 1900 à nos jours.

Sous la direction de Pierre Grosser

Ed. Bouquins la collection, 2023

Les décennies successives sont traitées par :

- Décennie 1900 : Jennifer Siegel (Duke University) est la meilleure spécialiste du « Grand Jeu » anglo-russe en Asie au début du XXe siècle et de la diplomatie financière.

- Décennie 1910 : Carl Bouchard (Université de Montréal) est un spécialiste reconnu de la Première Guerre mondiale et des négociations de paix qui l’ont suivie, maître d’œuvre de projets collectifs internationaux durant le Centenaire.

- Décennie 1920 : Andrew Barros (Université du Québec à Montréal) est spécialiste des rapports franco-allemands après 1919, et surtout de la SDN, et des réseaux intellectuels qui lui sont liés.

- Décennie 1930 : Talbot Imlay (Université Laval à Québec) a beaucoup publié sur les stratégies britanniques et françaises dans les années 1930, et sur la France durant la guerre.

- Décennie 1940 : Justine Faure (Université de Lille) est une des grandes spécialistes des débuts de la guerre froide et de son historiographie.

- Décennie 1950 : Christopher Goscha (Université du Québec à Montréal) est le meilleur spécialiste mondial des guerres en Indochine au xxe siècle et travaille aussi sur la politique américaine en Asie.

- Décennie 1960 : Samir Saul (Université de Montréal) est spécialiste des nationalismes arabes et des empires coloniaux.

- Décennie 1970 : Lorenz Lüthi (Université McGill à Montréal) est un des tout meilleurs spécialistes mondiaux de la guerre froide, grâce à sa maîtrise de nombreuses langues, et a publié récemment un volumineux ouvrage de synthèse sur le sujet.

- Décennie 2000 : Frédéric Ramel, professeur de science politique à Sciences Po Paris est spécialiste de la gouvernance et des idées dans les relations internationales.

- Décennie 2010 : Frédéric Mérand (Université de Montréal) et Stéphanie Hofmann (Graduate Institute of International and Development Studies à Genève, actuellement à l’Institut universitaire européen de Florence) sont spécialistes des questions européennes. Le premier a longtemps dirigé le CERIUM, principal centre francophone au Canada sur les questions internationales.

Diplomaties européennes

XIXe-XXIe siècle

L’Europe de la diplomatie, dont cet ouvrage propose une histoire inédite, est celle de la cohabitation de ses grands, moyens et petits États, conjuguant diplomatie de puissance, diplomatie commerciale et diplomatie des valeurs, des empires multinationaux aux États-nations.

Les diplomaties européennes se caractérisent par la variété des pratiques, que ce soit dans la formation des personnels, la place faite aux femmes, la culture et la langue de négociation ou encore la manière de construire des réseaux et d’affirmer les identités.

L’Europe de la diplomatie, dont cet ouvrage propose une histoire inédite, est d’abord celle de la cohabitation de ses grands, moyens et petits États, conjuguant diplomatie de puissance, diplomatie commerciale et diplomatie des valeurs. Elle est aussi, des empires multinationaux aux États-nations, celle des coopérations qui se recomposent dans un cadre régional tout en se confrontant aux pratiques d’autres sphères.

La profonde transformation contemporaine du métier de diplomate doit se lire au regard de ces traditions, exposées à la complexité accrue des missions et à l’affirmation d’acteurs paradiplomatiques. Des usages propres à l’Union européenne se mettent en place lentement.

Pour autant, les rapports de puissance entre les États de l’Europe et le caractère éminemment politique de leurs échanges économiques et culturels demeurent.

Organiser le monde

Une autre histoire de la guerre froide

Sandrine Kott est professeure d’histoire contemporaine de l’Europe à l’université de Genève et professeure invitée à l’université de New York (NYU). Elle a publié notamment, Le Communisme au quotidien. Les entreprises d’État dans la société est-allemande, (Belin, 2001) et, avec Michel Christian et Ondrej Matejka, Planning in Cold War Europe. Competition, Cooperation, Circulations (1950s-1970s) (De Gruyter, 2018).

Histoire et relations internationales

Au lendemain de la Première Guerre mondiale s’exprime un besoin renouvelé d’expertise sur les relations internationales. En France, un très jeune historien, Pierre Renouvin, ancien combattant, engagé dans le débat avec ses homologues allemands sur les responsabilités de la guerre, se voit confier par les pouvoirs publics des fonctions institutionnelles qui lui permettent de bâtir les fondements d’un domaine universitaire, l’histoire des relations internationales, dont les racines européennes puisent dans l’ancienne histoire des traités et dans l’histoire diplomatique. Son effort est poursuivi par Jean-Baptiste Duroselle, qui débute sa carrière universitaire à l’université de la Sarre, en 1950, dans un contexte politique particulier, avant de lui succéder à la Sorbonne en 1964.

Bénéficiant de l’accès à des archives inédites des deux historiens, les contributions rassemblées dans ce livre proposent, au travers de plans de coupe de leur vie professionnelle, des vues nouvelles sur la structuration du domaine, tant en France que dans des pays limitrophes (Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Royaume-Uni), dans un dialogue fécond avec les chercheurs établis aux États-Unis. Les années 1950 ont été une décennie cruciale dans l’affermissement de l’identité de la discipline historique face à la discipline soeur de la science politique, favorisant le mûrissement de ses concepts clés. Dans une perspective comparée, le livre permet aussi de réfléchir à son essor discontinu dans d’autres pays d’Europe et au Proche-Orient.

Batailles.

HISTOIRE DE GRANDS MYTHES NATIONAUX

Édité par :

« Marignan 1515 », « Waterloo morne plaine », « un coup de Trafalgar »… Les plus grandes batailles de l’histoire européenne ont engendré des mythes devenus de véritables lieux de mémoire. Du champ de bataille encore fumant, ou des œuvres d’art, jaillissent des emblèmes, des légendes. Ces interprétations de l’événement historique viennent nourrir un récit national, une propagande ou un imaginaire. À travers un choix de batailles – certaines « incontournables », d’autres moins connues du public français mais fondamentales pour les nations concernées –, c’est une histoire passionnante et originale du continent européen qui se révèle.

Après le récit de l’expérience militaire, chaque chapitre explore les interprétations qui en ont été tirées par les contemporains comme par les générations successives. Depuis l’Antiquité jusqu’aux guerres totales, les plus grands spécialistes identifient ici les enjeux – religieux, culturels, stratégiques – de batailles qui sont restées jusqu’à nos jours des symboles nationaux.

Emotionen und internationale Beziehungen im Kalten Krieg

Américanisation

Une histoire mondiale (XVIIIe-XXIe siècle)

Ludovic Tournès

Un terrain de basket-ball dans la jungle des Philippines ; une statue de la liberté à Taïpei ; des camions livrant du Coca-Cola dans les rues de Lahore ; un campus Rockefeller à l’université de Lyon ; un McDonald’s à Alexandrie : autant de signes de la dimension planétaire de l’empreinte états-unienne. Nés au XVIIIe siècle, et ayant connu un développement extraordinairement rapide, les États-Unis sont sans doute le premier pays, dans l’histoire contemporaine, à avoir eu à la fois l’ambition et les moyens de rayonner à l’échelle de la planète et de la reconfigurer, tant sur le plan économique que politique ou culturel. Y sont-ils parvenus ?

Du cinéma à l’exportation de la démocratie en passant par la consommation de masse ou la peinture abstraite, Ludovic Tournès offre la première analyse totale du processus d’américanisation. Examinant son évolution et ses transformations, mais aussi ses limites, aux États-Unis comme ailleurs, depuis plus de deux siècles, il renouvelle notre compréhension d’un phénomène bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Ludovic Tournès est professeur d’histoire à l’université de Genève. Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels New Orleans Sur Seine. Histoire du jazz en France (Fayard, 1999), L’Argent de l’influence. Les fondations américaines et leurs réseaux européens (Autrement, 2010), ou encore Les États-Unis et la Société des Nations (1914-1946) : le système international face à l’émergence d’une superpuissance (Peter Lang, 2015).

Consoli e consolati italiani dagli stati preunitari al fascismo (1802-1945)

Marcella Aglietti, Mathieu Grenet et Fabrice Jesné (dir.)

Il volume raccoglie tredici contributi dedicati al ruolo svolto da consoli e consolati nella costruzione dello Stato e della nazione nell’Italia tra Otto e Novecento. Prima dell’Unità, negli anni della «diaspora italiana», comunità e sistemi consolari erano divisi tra sei Stati preunitari, seppur in presenza di una «italianità» già viva e attiva. Una italianità che è possibile ritrovare attraverso pratiche ben documentate nelle fonti consolari e, in particolare, nella speciale interazione esistente tra i consoli e i rispettivi rappresentati. L’obiettivo è stato dunque quello di esaminare l’evoluzione delle amministrazioni consolari italiane in quei decenni strategici e così rivelare quale sia stato il contributo di quelle istituzioni, impegnate in un processo di modernizzazione e di burocratizzazione, nella formazione del legame tra Stato e amministrati. I saggi ne seguono l’evoluzione attraverso il susseguirsi degli avvenimenti, dal dominio imperiale francese ai tentativi delle monarchie conservatrici di creare delle identità regionali, dalle vicende del lungo Quarantotto – che trasformò i consoli sardi nei promotori dell’unificazione delle Italie in una Italia – al momento della «transizione unitaria» e dell’età liberale, fino al Ventennio e ai nuovi compiti della promozione di una «italianità fascista». Un percorso che mette in luce fino a che punto i sistemi consolari delle Italie pre- e post-unitarie, finora quasi del tutto ignorati dalla storiografia, siano stati protagonisti nella genesi dello Stato e della nazione, tanto più se analizzati attraverso la lente comparativa e il confronto con altre realtà d’oltreconfine.

THE CSCE AND THE END OF THE COLD WAR

Diplomacy, Societies and Human Rights, 1972-1990

Edited by Nicolas Badalassi and Sarah B. Snyder

From its inception, the Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) provoked controversy. Today it is widely regarded as having contributed to the end of the Cold War. Bringing together new and innovative research on the CSCE, this volume explores questions key to understanding the Cold War: What role did diplomats play in shaping the 1975 Helsinki Final Act? How did that agreement and the CSCE more broadly shape societies in Europe and North America? And how did the CSCE and activists inspired by the Helsinki Final Act influence the end of the Cold War?

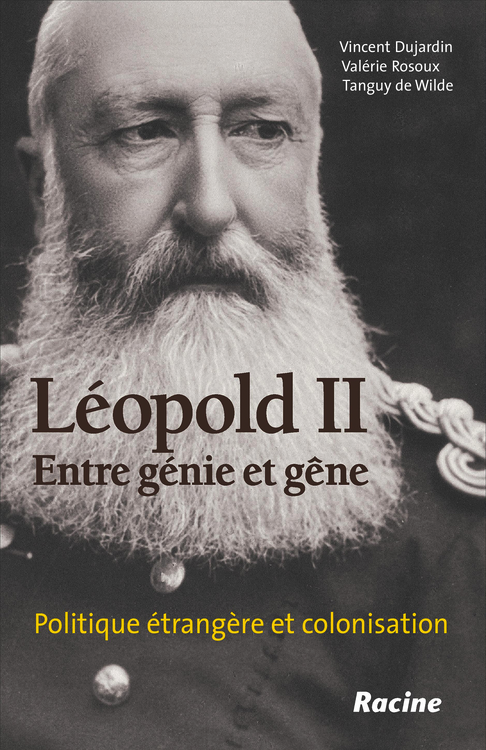

Léopold II – Entre génie et gêne

Politique étrangère et colonisation

Léopold II marqua de son empreinte les sphères politique, diplomatique, économique et culturelle de son époque. Les représentations les plus variées de Léopold II coexistent sur un mode bien plus complexe que celui du génie colonial ou de la gêne post-moderne.

Le premier objectif de cet ouvrage est de se fonder sur l’analyse historique du rôle joué par Léopold II. Le second vise non plus l’action du Roi, mais ses représentations et ses éventuels usages politiques. Le fil rouge concerne la politique étrangère menée par Léopold II, à commencer par son action coloniale.

Aux travaux historiographiques, succèdent des études aux accents politiques, sociologiques, littéraires et artistiques, pour livrer un portrait original de ce Roi à la fois vénéré et décrié.